探索日:2024年8月13日

設置の案内板によると「当時、このあたりには、岡山城下を発し、辛香峠を越えて津山城下に入る道(いわゆる「津山往来」)があり、この看板より50メートルほど東に進んだ場所には「藪ヶ鼻の一里塚」があったとされています。津山往来は、総里程十四里(現在の約55キロメートル)に及び、備前と美作を結ぶ重要な道の一つとされています。途中には、金川(日置氏)、建部(池田氏)に陣屋が置かれ岡山藩にとっても政治上重要な道でした。」 とあります。

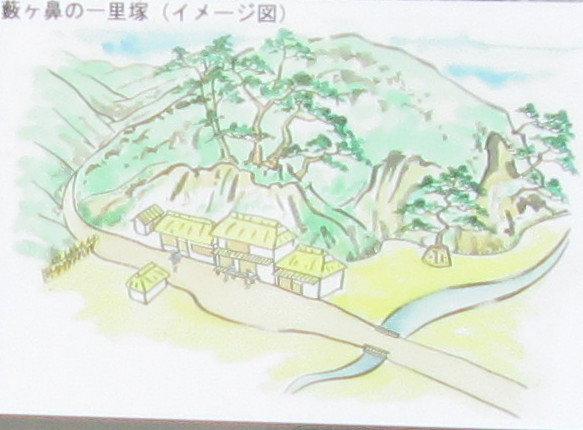

また、「「藪ヶ鼻の一里塚」は規模が比較的大きかったと言われ、おかめ茶屋という茶屋とともに絵図が残されています。」ともあり、イメージ図も描かれています。

場所

100箇所達成!

2007年12月24日から始まった、一里塚跡の探索ですが、この「藪ヶ鼻の一里塚跡」で100箇所を達成しました。(石碑や看板などの設置がある一里塚跡が100箇所)

近隣の史跡

・陣屋町 金川

設置の案内板によると

「金川は備前の国の守護職であった松田氏の城下町として、江戸時代には備前藩家老日置氏の陣屋(江戸時代に小藩で城郭を持たない大名や大藩の重臣の居所)町として栄え、街道宿や高瀬舟の発着する川港として東西南北を結ぶ要衝でもありました。また、旭川沿いを辿る津山往来と吉備高原(吉備中央町)を経て高梁とを結ぶ加茂往来・松山往来との分岐点にあたっており、その街路沿いに商家が集積していました。

戦国時代には山野は東西勢力の戦いの舞台にもなり、各所にある大小30近くの山城址が夢の跡を物語っています。玉松城(金川城)は臥龍山山頂(220m)に築かれ、備前・備中・美作の山城の中でも最大級の規模を誇っていました。」

とあります。

場所